Come raccontiamo la santità oggi? Nelle ultime due beatificazioni (Acutis e Frassati) celebrate da papa Leone, che effetto producono i gesti e le parole utilizzate? Forse troviamo luci e ombre, tra il tentativo di mostrane la santità della normalità e il bisogno di proiettare su di essa i nostri discutibili stereotipi

a cura di Gilberto Borghi

Santo è chi libero è

Qual è la via per diventare sé stessi?

di Gilberto Borghi

della Redazione di MC

Domenica 7 settembre scorso, papa Leone ha celebrato la messa per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Due giovani che hanno mostrato di aver vissuto le virtù cristiane in grado “eroico”, come dichiara la definizione di santità che la Chiesa ancora utilizza. Negli ultimi 20 anni, dal pontificato di Benedetto XVI ad oggi, la Chiesa ha riconosciuto ben 3005 persone tra beati e santi, un vero record nella storia della fede. Come mai? La fede è più vissuta di quello che si crede e di come lo era negli anni precedenti? O la Chiesa è diventata meno rigida nella verifica della santità? Magari indotta a ciò dal bisogno disperato di modelli reali da seguire nella vita di fede.

Santi patroni dei giovani

Quello che resta evidente è che questo bisogno effettivo non sempre finisce per alimentare attrazione alla santità. Soprattutto nei giovani, di cui Frassati e Acutis sono divenuti patroni, in qualche modo. Un mio collega, che stimo e insegna religione nella mia diocesi, mi raccontava, proprio in questi giorni, quello che era accaduto nella sua classe parlando di questi due santi, su richiesta degli studenti.

«Va be’, prof, ma in soldoni, quale sarebbe l’obiettivo del cristianesimo? Quando abbiamo parlato del buddhismo l’ho capito, ma il cristianesimo dove vorrebbe arrivare?»: un ragazzo, in una classe abbastanza interessata, mette sul piatto una domanda non male. «Mi sembra logico: che tutti diventino cristiani, ma credo sia un po’ impossibile» ribatte un suo compagno. «No», risponde il prof, «al massimo si può dire che il cristianesimo vorrebbe che tutti diventassero santi». «Addirittura!», interviene una loro compagna, «Ma prof, le sembra una roba sensata? Per essere santi bisogna non fare peccati ed essere sempre buoni. Santo mi fa pensare alle immagini dei santini, occhi dolci, mani giunte, collo piegato. È una roba medievale, prof!». «A parte che quella immagine non è medievale, ma del Seicento e Settecento», risponde il prof, «fra pochi mesi verranno proclamati santi due persone che sono morte giovani per una malattia, ma che hanno vissuto in modo molto normale e diverso da quello che tu stai raccontando». «Chi sono?», interviene un’altra amica.

«Addirittura!», interviene una loro compagna, «Ma prof, le sembra una roba sensata? Per essere santi bisogna non fare peccati ed essere sempre buoni. Santo mi fa pensare alle immagini dei santini, occhi dolci, mani giunte, collo piegato. È una roba medievale, prof!». «A parte che quella immagine non è medievale, ma del Seicento e Settecento», risponde il prof, «fra pochi mesi verranno proclamati santi due persone che sono morte giovani per una malattia, ma che hanno vissuto in modo molto normale e diverso da quello che tu stai raccontando». «Chi sono?», interviene un’altra amica.

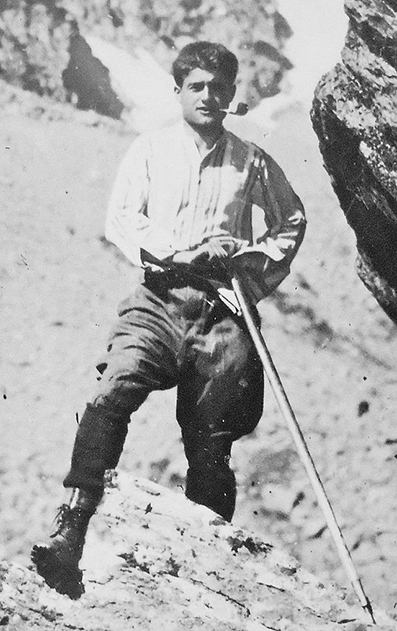

E qui il collega ha cercato di raccontare in breve i caratteri di “normalità” di Acutis e Frassati. Del primo una fede allegra e semplice, coltivata dentro la sua passione per internet, i video giochi, l’attenzione ai poveri, e il suo essere “innamorato” di Cristo. Del secondo una fede gioiosa, vissuta dentro alla sua passione per lo sport, la musica e l’arte e il suo intenso impegno sociale per i poveri, gli ammalati e gli operai sfruttati.

Stroppia troppa gioia

Ma quello che gli studenti del mio collega ritornano come reazione è interessante. A colpirli non sono le attività “pro-sociali”, né tanto meno che vivano passioni “normali”, ma il fatto che mostrano entrambi una allegria e una gioia che al tempo stesso li attira e li fa sentire lontani: «Prof, mi piace che siano così allegri», la reazione di uno studente, «e si vede, ma uno su un milione ci arriva. E allora vuol dire che la Chiesa non funziona mica tanto». E una sua compagna: «Prof, ma a me proprio non mi piacerebbe per niente essere così, sempre allegra alla fine è quasi noioso, preferisco restare normale».

Una “normalità” che contiene, quindi, anche momenti di vita meno enfatizzata di come la raccontiamo, magari anche di tristezza, di solitudine. Davvero queste emozioni normali non si presentano nella vita dei santi? I santi non vanno al bar a fare due chiacchiere? Non raccontano barzellette? Non si stravaccano mai sul divano annoiati? Certo questi studenti mancano forse di una vita di fede sufficiente per "leggere" in questi segni una forma di amore profondo per Dio. Ma è anche vero che, se oggi non si riesce a declinare la santità anche nei gesti più banali e quotidiani, non sempre capaci di mostrare la presenza della gioia nella loro vita, alimentiamo ancora di più la frattura tra umano e spirituale, dando cibo agli estremismi di vario tipo, che soprattutto attorno alla figura di Acutis non sono mancati, sostenendo un’idea di spiritualità fatta quasi come un “meccanismo” automatico di cose da fare che produce in modo infallibile la santità. È indubbio che soffriamo di un deficit di incarnazione quando parliamo di santità. Anche perché spesso continuiamo a pensare che santi sono solo quelli con il “bollo” della Chiesa.

Forse bisognerebbe recuperare la storia di Rabbi Sussja di Hanipol, (presa e rimaneggiata da www.morasha.it/zehut/rdr02_diversita.html, ndr). C’è un ebreo che muore. Si presenta all’ingresso dell’aldilà e si mette in fila per il giudizio finale. La fila è lunga e di lontano riesce però a scorgere Dio che, ad ogni persona che si presenta, fa una domanda. E nota che moltissimi, dopo questa domanda, si mettono a piangere. Allora inizia a preoccuparsi: «Ma che domanda mi farà? I comandamenti? Beh non ho ucciso, non ho rubato, ho mentito su cose da poco... O, forse, se sono andato in Sinagoga? Beh si, spesso, anche se qualche volta avrei potuto esserci di più. Ma no, impossibile che mi chieda questo. Ah, forse mi chiederà come mai non sono diventato come Mosè, fedele guida del popolo, o forse come Abramo, l’uomo dalla fede incrollabile…». E mentre si arrovella così, non si accorge che è arrivato il suo turno. Alza gli occhi e d’improvviso incrocia lo sguardo di Dio, che gli chiede: «Perché non sei diventato te stesso?».

Solo tu

Solo tu

Se la santità è il livello più alto della vita di fede, non si alimenta la sua attrazione attraverso la descrizione di vite quasi perfette, in cui non compare la normalità anche “dura” e faticosa della vita quotidiana. Acutis e Frassati di sicuro hanno fatto i conti con questi stati d’animo, non fosse altro perché hanno dovuto attraversare una malattia feroce. Serve davvero mostrare che lo hanno fatto sempre col sorriso sulle labbra? O questo li allontana ancora di più dalla nostra “normalità”?

Paradossale che nella stessa domenica, poche ore dopo la celebrazione di papa Leone in San Pietro, la nazionale italiana di volley femminile diventava campione del mondo. E tra le tante parole a descrizione di questa gioia, alcune di Julio Velasco, allenatore delle nostre, mi hanno colpito: «Non c’è nessun segreto, queste ragazze sono riuscite a tradurre quello che predico loro da sempre: un passo dopo l’altro, nel qui e ora, senza guardare troppo avanti o indietro. Gli errori sono normali, ma se ti fissi lì sei finito. Lascia andare e ricomincia a fare bene quello che sai fare e che solo tu puoi fare».

Davvero mi sembra la formulazione più sensata di come si potrebbe parlare della santità. «Siate santi perché io sono santo» (Lv 19,2). La parola ebraica kadosh (santo) ha a che fare con l’idea della differenza, della distinzione, dell’essere qualcuno di differenziato e diverso da un altro. E allora l’invito biblico è da intendersi nel senso di inventare quella forma assolutamente unica e irripetibile di rapporto con Dio e di vita personale, che solo io sono in grado di "tessere", perché solo io posso essere me stesso. Se no mancherebbe qualcosa alla bellezza e all’armonia del paradiso. Amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso. Ma se il “te stesso” si perde nel tentativo di essere perfetto come un altro, l’amore per Dio e per il prossimo diventano impossibili. La santità inizia nella vita normale di tutti i giorni, perciò dovremmo presentarla come qualcosa di assolutamente normale, che contiene della vita tutto ciò che c’è, compreso il peccato.