Piccoli fatti di Casa Nostra

L’esperienza dei migranti italiani in Belgio

intervista a Giovanni Battista Bettoni, già delegato delle Missioni Italiane in Belgio

a cura di Lucia Lafratta, della Redazione di MC

Quando ha cominciato il suo servizio pastorale presso gli italiani in Belgio?

Ho cominciato nel 1983 a Liegi, in particolare nelle miniere, nella zona del carbone che va da Roubaix-Lilla fino a Maastricht e arriva alla Ruhr: Liegi è proprio a tre quarti di questo “serpentone” carbonifero.

Lì, nella cittadina di Seraing, c’erano 25.000 italiani e intorno ce n’erano 50.000, tutti arrivati proprio per il contratto del carbone del 26 giugno 1946 tra Belgio e Italia. L’Italia forniva 2000-2500 lavoratori alla settimana, in cambio di lavoro, alloggi per loro e della possibilità di inviare denaro alle famiglie oltre a un prezzo favorevole di vendita di carbone all’Italia… energia che all’uscita dalla guerra era necessaria.

Che tipo di emigrazione era quella che ha incontrato?

Che tipo di emigrazione era quella che ha incontrato?

Si trattava di un’emigrazione povera. Dopo la guerra un po’ dovunque in Italia le cose non andavano molto bene – in Sicilia, in Emilia-Romagna, in Veneto… – e con la povertà c’era il rischio di rivolte sociali: l’emigrazione serviva anche come una valvola di sfogo.

Cosa chiedevano a lei gli emigrati italiani? Che tipo di aiuto, di supporto?>

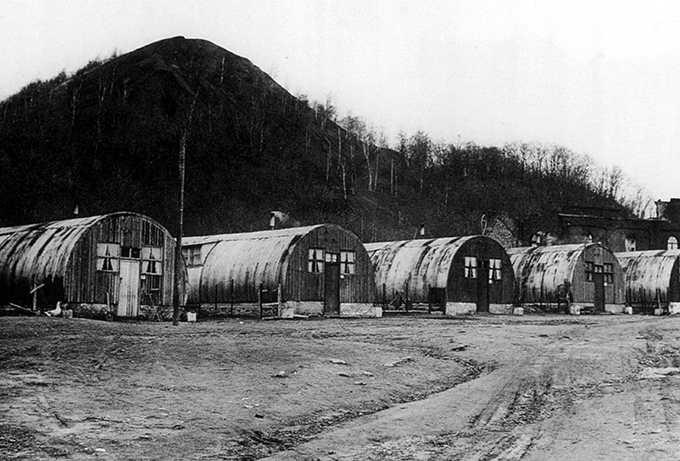

La missione era un luogo d’incontro per gli italiani di fede cristiana, ma non solo: era un punto di riferimento forte, anche per l’aiuto fornito dal patronato per le feste, per vivere i momenti forti della vita, nascita e morte. All’inizio l’emigrazione italiana era prevalentemente maschile, mentre oggi nelle nostre zone è piuttosto femminile come nel caso delle badanti; erano uomini giovani e forti. Intorno alle miniere si organizzavano anche le cantines, luoghi in cui si ritrovavano e avevano la possibilità di un letto e di pasti caldi. In alcuni luoghi c’erano delle baracche (falanster) dove vivevano dalle dieci alle venti persone. Erano le baracche dei campi in cui erano stati rinchiusi i tedeschi dopo la vittoria… non campi di concentramento, ma dove passavano i soldati prigionieri prima di tornare alle loro case, grandi contenitori fatti di lamiera con una stufa e pochi letti, non un letto personale: dove c’era un letto ti buttavi giù e dormivi in attesa che un altro finisse il turno e ti desse il cambio nel letto. Altrove erano anche baracche di legno discrete, luoghi poveri ma dove c’era una grande solidarietà. Quando sono arrivate le famiglie, le baracche si sono popolate di due o tre nuclei e dentro c’era vita.

Come venivano accolti gli italiani a quel tempo?

Le compagnie minerarie li accoglievano bene perché avevano interesse alla mano d’opera. Per altri gli italiani, nuovi arrivati, erano quelli che rubavano lavoro, quelli che – lavorando a cottimo il più possibile per poi, avendo guadagnato un po’, andarsene – davano fastidio (nella storia dell’emigrazione italiana non possiamo dimenticare che nelle saline della bassa Francia ci sono stati anche linciaggi perché i locali si lamentavano che gli italiani costringevano a cambiare le abitudini, a lavorare di più, essendo lavoratori stagionali). Poi la storia si ripete: pian piano gli italiani sono diventati come i belgi e i nuovi emigrati sono diventati i turchi, i marocchini. Questa storia di essere un paese di emigrazione non possiamo ignorarla! A Vigolo, il paesino in provincia di Bergamo dove ora abito, nel 1960 eravamo 1.200, oggi 570 perché gli altri sono partiti, sono emigrati. Anch’io in Belgio mi sono sentito chiamare “sal macaroni”, “sporco maccherone”.

Le seconde e terze generazioni sono integrate nella società del Paese che le ha accolte?

Sì. Quando sono arrivate le famiglie, i minatori mi dicevano «meno male che è arrivata mia moglie, i miei figli»; il rischio era che, essendo soli, ci si lasciasse andare. Con la famiglia si devono seguire i figli, si deve uscire, c’è la possibilità e la necessità di apprendere la lingua, pian piano ci si integra. Poi con l’integrazione hanno cominciato a formarsi coppie miste.

C’è ancora qualche forma di razzismo nei confronti degli italiani oggi?

Oggi gli italiani sono “buoni emigrati”. Ora non parlerei di migranti, ma di espatriati: sono laureati, di livello culturale alto: cercano non solo pane, ma qualcosa d’altro; soprattutto nelle grandi città, l’emigrazione come l’ho conosciuta io (le miniere belghe hanno chiuso nel 1987) non c’è più; anche se non sono solo i cervelli che espatriano, ci sono anche cuochi, lavapiatti... lavori rispettabili come gli altri!

Gli immigrati italiani del secolo scorso mostrano segni di insofferenza o paura nei confronti degli immigrati ad esempio dall’Africa?

Nell’incontro con l’altro c’è sempre un po’ di paura, di domande, di disagio; chi dice “non sono razzista” non riflette fino in fondo sul proprio atteggiamento nei confronti anche solo di chi ti si presenta con una pelle di colorito diverso. Anche nel mio paesino c’è a volte un atteggiamento razzista… proprio noi che abbiamo sperimentato cosa significa emigrare.

Come vede la sua esperienza?

Come vede la sua esperienza?

Per me è stata una bellissima esperienza proprio perché, nel mondo popolare in cui ho vissuto, ci si ricorda di cosa significa essere italiani. Sono qui da sette anni e mi manca sentire parlare i dialetti d’Italia, il trevigiano, i dialetti siciliani, calabresi. Là, nelle feste che radunavano gli italiani, si sentivano i dialetti, meglio le lingue, delle varie zone e questo ha tenuto viva l’emigrazione; qui mi manca sentire il siciliano, il romagnolo, il veneto, l’abruzzese… I dialetti, meglio le lingue, sono una delle cose che ha mantenuto le persone in un certo cammino di serenità. I vari gruppi regionali, quando facevano festa, si riunivano per preparare il cibo; per gli emiliani si riunivano dieci giorni prima una quindicina di donne per preparare i tortellini per 700-800 persone. Mi manca il Belgio e ora, quando vedo passare una macchina con targa belga, mi fa piacere perché è qualcosa che mi unisce a quel mondo. Di solito il sabato dopo cena dalle 20 all’una di notte andavo a salutare gli italiani radunati per le varie feste organizzate dai gruppi regionali in grandi sale dove si radunavano le comunità, e 90 volte su 100 magari non riuscivo a entrare nella sala perché le persone mi fermavano (io non conoscevo tutti, ma loro conoscevano me come sacerdote) per un battesimo, per qualcosa che avevano in cuore. E il venerdì andavo al mercato (senza mai comprare niente), ma facevo il giro e salutavo le persone in questo altro luogo di ritrovo degli italiani.

La pastorale dei migranti all’estero quali effetti ha ottenuto, secondo lei?

La nostra presenza credo abbia portato un legame di solidarietà. A livello di fede gli italiani in Belgio sono andati verso la secolarizzazione molto prima che in Italia. Quello che gli italiani portavano all’estero erano alcune tradizioni più che un radicamento nella fede. Per gli emigrati che ho incontrato la presenza della pastorale è stata una cosa molto positiva perché c’erano preti molto vicini al mondo operaio anche con organizzazione di qualche sciopero con grande vicinanza ai diritti dei lavoratori. Il nome della missione di Seraing era “Casa Nostra”, un luogo dimesso ma molto vivo; non grandi approfondimenti della fede, ma sicuramente il senso della presenza della dimensione spirituale nella vita. Tengo a sottolineare che a Seraing la presenza era data anche dalle suore Poverelle di Bergamo già presenti dal 1929 quando a Seraing fu fondata la prima missione per gli italiani in Belgio.

Che tipo di emigrati sono ora gli italiani in Belgio?

A Bruxelles dopo gli anni Sessanta si è aggiunta un’altra emigrazione. Oggi gli italiani, secondo le statistiche in mio possesso, sono circa 45.000. Un buon gruppo è della vecchia emigrazione: persone che dopo essere passate dalla miniera, concluso il contratto dei cinque anni di miniera che dava accesso al lavoro in superfice, ha deciso di passare da Seraing, Charleroi e dalla periferia alla Capitale: hanno cominciato con aprire una bottega (piccoli bazar, botteghe alimentari) aperta tutto il giorno e tutta la notte, poi caffè, ristoranti, e nel mondo del lavoro come tutti gli altri. A Bruxelles c’era già una tradizione di emigrati, ad esempio di musicisti espatriati perché antifascisti; ora c’è l’università, il Parlamento… A Bruxelles c’erano cinque comunità, quattro della vecchia emigrazione e una legata alle istituzioni europee, molto vivace.