Caccia al più grande tesoro

Essere cristiani oggi significa cercare i piccoli segni del Regno che continua a vivere

di Giuliano Zanchi

prete di Bergamo, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Invece la storia ci ha rimessi in viaggio. In compagnia di questa umanità irrequieta che con innegabile coraggio continua a cercare sé stessa. Una folla planetaria di esseri umani in frenetico movimento verso qualcosa di cui non si intravedono ancora le luci, trascina anche noi, quasi di peso, fra gli ondeggiamenti di un cammino dalle destinazioni ignote. Andiamo dove vanno gli uomini. Per forza. Ma in tutto questo mobilitarsi generale il cammino dei cristiani sembra ancora una volta una fuga. Come ai tempi di Emmaus. Non ha il passo convinto di qualcuno che sa dove andare. Ha piuttosto l'agitazione di chi da un luogo vuole allontanarsi in fretta. Più che incamminarsi verso un domani, i cristiani oggi sembrano fuggire dal presente.

Non è finito il tempo della testimonianza

Così noi cristiani oggi sembriamo gente che se ne va per la propria strada, immusoniti e borbottanti, tentati di continuare a parlare tra di noi con ossessione di tutto quello che è accaduto, del passato, di questo presente vissuto come una fine, confermandoci a vicenda sentimenti speculari, senza mai aprire la finestra dell'ascolto. Il glorioso passato di un cristianesimo trionfante, la storia ha finito per crocifiggerlo. Ci troviamo perciò immersi in un lutto che ci sembra impossibile da elaborare. È da questo che stiamo scappando: un cristianesimo crocifisso al palo della sua piccolezza terrena ci pare sguarnito di divinità e di gloria. È sempre stato necessario che uno “straniero” si accostasse a noi perché noi rientrassimo in noi stessi. Ogni volta siamo stati aiutati a capire che la forma della testimonianza per la quale il Maestro ci chiamava non prevedeva di per sé stessa il successo immediato di una gloria terrena. Ma che la nostra elezione a essere nella storia segno vivente del suo vangelo non sarebbe mai stata veramente onorata senza essere inerme, vulnerabile e gratuita disposizione nei confronti di un mondo da non immaginare mai come un terreno di conquista. La storia è il modo con cui Gesù ci parla e si accosta a noi. Senza che noi possiamo riconoscerlo. Arriva con passo felpato, anonimo, apparentemente indecifrabile, per non abbandonare mai il cammino. Molti credenti sarebbero tentati di disfarsi al più presto di questa interferenza della storia, di questo “estraneo” che vuol mettere il naso nelle loro cose, profanando il loro lutto. Molti altri invece decidono di fidarsi. Capiscono che bisogna restare in compagnia dello “straniero”. Congedarlo significherebbe condannarsi per sempre a quell’autismo con cui una testimonianza religiosa diventa ideologia. Bisogna restare fraterni commensali del presente, del proprio tempo, dell'umanità di oggi, perché quello è il volto che Gesù sceglie ogni volta per rivolgersi alla nostra stanca inquietudine.

È sempre stato necessario che uno “straniero” si accostasse a noi perché noi rientrassimo in noi stessi. Ogni volta siamo stati aiutati a capire che la forma della testimonianza per la quale il Maestro ci chiamava non prevedeva di per sé stessa il successo immediato di una gloria terrena. Ma che la nostra elezione a essere nella storia segno vivente del suo vangelo non sarebbe mai stata veramente onorata senza essere inerme, vulnerabile e gratuita disposizione nei confronti di un mondo da non immaginare mai come un terreno di conquista. La storia è il modo con cui Gesù ci parla e si accosta a noi. Senza che noi possiamo riconoscerlo. Arriva con passo felpato, anonimo, apparentemente indecifrabile, per non abbandonare mai il cammino. Molti credenti sarebbero tentati di disfarsi al più presto di questa interferenza della storia, di questo “estraneo” che vuol mettere il naso nelle loro cose, profanando il loro lutto. Molti altri invece decidono di fidarsi. Capiscono che bisogna restare in compagnia dello “straniero”. Congedarlo significherebbe condannarsi per sempre a quell’autismo con cui una testimonianza religiosa diventa ideologia. Bisogna restare fraterni commensali del presente, del proprio tempo, dell'umanità di oggi, perché quello è il volto che Gesù sceglie ogni volta per rivolgersi alla nostra stanca inquietudine.

Quando ritroviamo la capacità di dividere con tutti il pane dell’umanità, improvvisamente si aprono i nostri occhi, cominciamo a vedere le cose in modo nuovo. Questo tempo che infrange i nostri sogni è capace anche di aprire i nostri occhi. Il Signore ci ha sempre parlato così. Non è scomparso. Anche adesso Lui è già sempre in azione ogni volta che il criterio del dono alimenta le vicende umane. Quando lo capiamo, subito si impadronisce di noi una prepotente voglia di precipitarci al suo fianco. Di tornare là fuori, in mezzo agli uomini, nel mondo, per le strade, anche quelle avvolte nella penombra. E, nello stesso tempo, di correre dai nostri fratelli credenti, anche dai più arrabbiati e inquieti, quelli che hanno sbarrato le porte per paura, dicendo che il tempo della testimonianza non è finito con i secoli della forza, ma ricomincia proprio adesso in questo momento in cui tutti cercano qualcosa.

Qualcuno che ci prova

Perché l’umanesimo evangelico non sembri una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma possa apparire come qualcosa di credibile, a cui si possa ragionevolmente affidare la vita, deve esserci qualcuno che ci prova: qualcuno che dia realmente vita all’esperimento terreno di un umanesimo evangelico. Il regno di Dio è il compimento che Dio immagina per tutti, ma può essere solo atteso e anticipato da qualcuno che ne rende visibile la piena attendibilità. La comunità dei discepoli viene convocata da Gesù perché la via evangelica abbia nella storia una forma visibile e praticata, segno incarnato nella storia dell’umanità secondo Dio, resa manifesta dall’umanità di Gesù, che diventa compito della Chiesa. «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, cosi amatevi anche voi, gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35). La Chiesa si edifica anzitutto nell’impegno di vita fraterna di qualcuno che, liberamente e per amore, fa vedere quello che Dio vuole per tutti. La fraternità che annuncia il vangelo.

Uno dei compiti fondamentali delle nostre comunità per il futuro sarà dunque ritornare a un contatto profondo e competente con le fonti della Scrittura per riformulare tutto lo splendore dell’umanesimo cristiano e rimodellare il profilo di un credente adulto e maturo. Ma l’ascolto della Scrittura resta un esercizio letterario estrinseco se nello stesso tempo non vive dell’attenzione competente ai processi culturali in atto, specie quelli che prendono la forma del costume, delle forme comuni di vita, dei modi di dire, dei modi di fare, dei modelli di vita, dell’immaginario condiviso. La fragile fiamma dell’annuncio evangelico non può ardere senza l’ossigeno della cultura. Rimane lo stoppino annerito della convenzione religiosa. Le forme storiche della cultura hanno sempre aiutato i cristiani a comprendere più a fondo il vangelo. Il rapporto della fede cristiana con la cultura degli uomini non è semplicemente questione di una più efficace divulgazione delle nostre convinzioni religiose. Il modo con cui l’uomo di oggi articola il senso delle esperienze della vita ci aiuta a comprendere più in profondità le poste in gioco del vangelo. In questo senso la non più nuova cultura secolare avrebbe già da tempo dovuto farci capire il senso che avremmo dovuto dare al termine ‘nuova evangelizzazione’. Siamo noi cristiani quelli che devono riavvicinarsi alla sostanza del vangelo.

Senza perdere il sonno

Lo stato d’animo che occupa la nostra coscienza di credenti nati nella Chiesa rischia di assomigliare allo sgomento dei dodici di fronte al crescente isolamento in cui vengono trascinati assieme a Gesù. Avevano inteso l’ingaggio nella causa del Regno con qualche eccesso di euforia e con qualche arbitrio immaginifico. Qualcuno di loro premeva già per l’assegnazione della poltrona più adeguata e assumeva già atteggiamenti da responsabile del partito. La devozione del discepolo immagina sempre la fedeltà al maestro come un investimento verso concreti sogni di gloria. Quanta deve essere stata quindi l’incredulità dei dodici nel vedere il deserto farsi attorno a Gesù, scaricato dalle masse sempre in cerca di magie, tenuto a distanza dalla famiglia che lo crede matto, messo all’indice dal rancore dell’istituzione religiosa, progressivamente abbandonato da tutti, eppure sfrontatamente libero di chiedere agli ultimi rimasti se vogliono andarsene anche loro!

Ma non si doveva radunare tutto Israele? Non erano stati chiamati in dodici proprio per quello? Non si doveva tornare alla gloria dei tempi di Davide? Com’è che siamo rimasti quattro gatti scansati da tutti? È a questo punto che Gesù inventa le parabole del Regno variandone le versioni sul tema ricorrente della sua piccolezza, invisibilità, impercettibilità.

Quando i segni del Regno si rendono visibili come grandezze sociologiche da conteggiare allo zero virgola, non ci si deve convincere che esso sia scomparso dalla faccia della terra, significa solo che bisogna di nuovo pazientemente tornare sulle tracce di quelle cavità e di quegli interstizi dove le sue radici sono andate a infilarsi. E da bravi e umili contadini, innaffiare dove c’è da innaffiare, concimare dove c’è da concimare, fare ombra dove c’è troppo sole. E poi lasciar crescere. Senza perdere il sonno.

Dell’Autore segnaliamo:

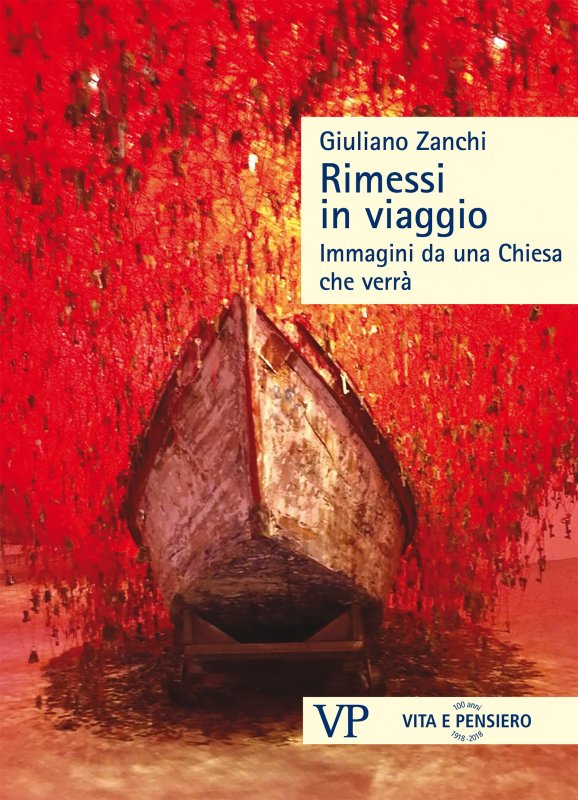

Rimessi in viaggio.

Immagini di una Chiesa

che verrà

Vita e Pensiero 2018,

pp. 263