Sono la serva del Signore

La donna da esperienza di umiltà forzata a centro di rivelazione di salvezza

di Adriana Valerio

storica e teologa

Il paradosso dell’umiltà nella storia delle donne

Il paradosso dell’umiltà nella storia delle donne

Nella storia del cristianesimo troviamo come l’umiltà abbia assunto nella donna caratteri diversi rispetto all’uomo. Se, infatti, per il credente maschio la virtù dell’umiltà ha significato il riconoscersi creatura davanti a Dio e, dunque, prendere consapevolezza della propria finitudine e parzialità, per le donne ha comportato uno stato di sottomissione, non solo a Dio, ma soprattutto all’uomo e a ogni autorità costituita. Tuttavia, proprio questo imposto carattere di umiltà ha anche costituito, paradossalmente, un presupposto di affermazione e di identità femminile.

L’umiltà femminile come segno di sottomissione

A causa della “superbia” entrò il peccato nel mondo ed Eva è stata lo strumento attraverso il quale il genere umano ha trasgredito immettendo nell’esperienza umana la morte e la distruzione.

Questa cattiva interpretazione del mito del peccato delle origini (Gen 3) ha avuto come esito caricare sulla donna un infinito senso di colpa: «Dalla donna ha inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo» recita il Siracide (25,24). Come riscattarsi, dunque, da un tale peso? La tradizione cristiana ha indicato nell’atteggiamento femminile umile e sottomesso una strada maestra di riabilitazione: «La donna impari in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull’uomo; rimanga piuttosto tranquilla» (1Tim 2,11-12). Queste parole, che si fanno risalire all’apostolo Paolo - ma che appartengono in realtà a un suo discepolo di seconda generazione -, hanno costituito per secoli la trama e l’ordito di un tessuto pedagogico usato tanto nella predicazione quanto nei trattati morali per indicare alle donne il giusto atteggiamento da avere nei confronti dell’uomo, il posto da occupare nella società e nella comunità ecclesiale.

Eppure, nei vangeli non troviamo mai in Gesù parole rivolte alle donne affinché abbiano un atteggiamento umile; al contrario è nella polemica con gli scribi e i farisei (con i potenti del tempo dunque) o nel dialogo con gli stessi suoi discepoli maschi che il Maestro ammonisce dal voler ricercare posizioni di comando («chi si innalza sarà abbassato»: Lc 18,14; Mt 23,12). Non chiede umiltà alle discepole Marta e Maria, non la vuole dalla peccatrice pentita, non la pretende dalla audace cananea, non la richiede all’apostola Maddalena e non la esige dalla missionaria samaritana.

È importante sottolineare questo comportamento di Gesù, perché se è vero che il suo messaggio di salvezza è rivolto a ognuno, avendo lo stesso valore per tutti, e se è vero che egli, «umile di cuore» (Mt 11,29), è il modello al quale ogni credente deve far riferimento, è altrettanto vero che le parole del Cristo sono differenziate rispetto ai suoi interlocutori a seconda delle loro rispettive posizioni: di dominio (ricchi, potenti, puri, uomini) o di sottomissione (poveri, emarginati, impuri, donne). È ai “forti” che chiede di ripudiare le forme di dominio; è ai “deboli” della società, a quelli che non contano, che, oggetto delle Beatitudini, dichiara la vicinanza del Regno di Dio.

È importante sottolineare questo comportamento di Gesù, perché se è vero che il suo messaggio di salvezza è rivolto a ognuno, avendo lo stesso valore per tutti, e se è vero che egli, «umile di cuore» (Mt 11,29), è il modello al quale ogni credente deve far riferimento, è altrettanto vero che le parole del Cristo sono differenziate rispetto ai suoi interlocutori a seconda delle loro rispettive posizioni: di dominio (ricchi, potenti, puri, uomini) o di sottomissione (poveri, emarginati, impuri, donne). È ai “forti” che chiede di ripudiare le forme di dominio; è ai “deboli” della società, a quelli che non contano, che, oggetto delle Beatitudini, dichiara la vicinanza del Regno di Dio.

Purtroppo, sappiamo bene come l’atteggiamento dirompente di Gesù non sia stato sempre messo in atto dalla comunità cristiana (ecclesiale e civile), che, al contrario, si è andata formando nei secoli secondo criteri gerarchici e patriarcali; cosicché la sposa doveva vivere in funzione del marito, dei figli e della casa, in uno stato di dimessa laboriosità; la vedova doveva condurre la propria esistenza nell’umile nascondimento; la religiosa, infine, nel mansueto e remissivo servizio a Dio.

L’umiltà come luogo di affermazione

Questa umiltà “forzata”, tuttavia, nell’esperienza della spiritualità femminile ha anche significato paradossalmente un cammino di riscoperta della propria dignità e identità e una possibilità di poter esprimere capacità e potenzialità. L’esperienza religiosa delle donne, infatti, attraverso la consapevolezza della propria condizione inadeguata, è riuscita a tracciare percorsi inediti di scelte di vita autonome, di gesti arditi di libertà, di originali comportamenti etici e di inusitate domande di fede. Le donne hanno così saputo tramutare la propria vita da “predefinita” a “scelta”, vivificandola nella dimensione di una fede che affranca.

Per esempio, se leggiamo gli scritti delle mistiche (da Ildegarda di Bingen a Brigida di Svezia, da Chiara d’Assisi a Domenica Narducci, da Angela da Foligno ad Arcangela Biondini, e la lista prosegue lunghissima) avvertiamo subito il ripetersi di uno stereotipo letterario che sottolinea la loro inadeguatezza di donne a parlare di Dio. Questa umiltà manifesta non è tanto un’espressione “ipocrita”, quanto piuttosto un riconoscere i limiti della propria condizione femminile e un presentarsi agli uomini di Chiesa in una veste accettabile: per avere credibilità. E proprio partendo da tale consapevolezza di limite queste donne acquisiscono forza e autorevolezza. Non aveva detto Paolo che «Iddio ha scelto le cose stolte del mondo per confondere i sapienti e le cose deboli del mondo per confondere le forti e le cose di umile nascita e le spregevoli, proprio ciò che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio» (1Cor 1,27-29)?

Sono perle mistiche, che con la loro testimonianza di parola, di vita e di scrittura, hanno reso ricca la tradizione spirituale della Chiesa. Il Signore fa leva sulle donne per “confondere” i forti, perché egli stesso vuole che loro, attraverso l’umiltà e l’amore, confondano e ridimensionino la presunta sapienza dei potenti del mondo che, con la sola conoscenza intellettuale, si arrogano il diritto esclusivo di parlare di Dio e di possedere la verità.

Con questi presupposti capiamo meglio come Maria, la madre di Gesù, possa veramente dire di essere non una serva umilmente sottomessa, ma la serva del Signore, colei, cioè, che rappresenta il popolo di Israele rimasto fedele a Dio (Is 48,10.20; 49,3; Ger 46,27-28) e che aspetta con impazienza il compimento della promessa. In lei si riconoscono quelli che nel testo sacro vengono definiti i poveri d’Israele (anawim), coloro che non solo si affidano a Dio e alle sue braccia misericordiose, ma che annunciano il sovvertimento delle logiche del mondo. Il suo sì allora non è accettazione passiva e sottomessa, ma risposta al progetto sovversivo di Dio.

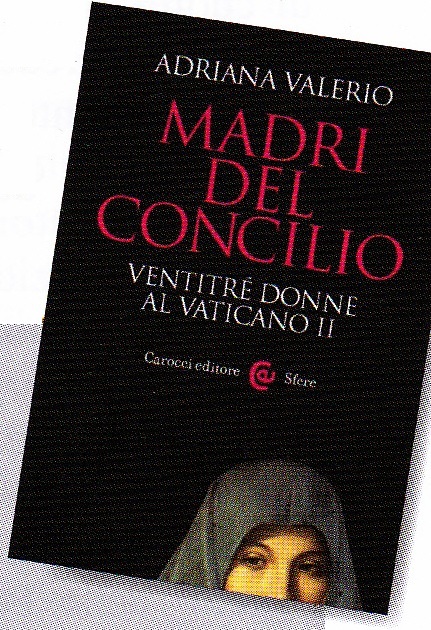

Dell’Autrice segnaliamo:

Madri del Concilio. Ventitré donne al Vaticano II

Carocci, Roma 2012, pp. 165