«Dio è la nostra meta: ma non lo possiamo raggiungere come raggiungiamo un santuario o una basilica. Perché Dio è così: un traguardo che ci spinge oltre, una meta che ci chiama in continuazione a proseguire, perché è sempre più grande dell’idea che noi abbiamo di lui. A Dio non siamo mai arrivati: siamo sempre in cammino, sempre rimaniamo alla sua ricerca. Ma proprio questo camminare verso Dio ci offre l’inebriante certezza che Egli ci aspetta per donarci la sua consolazione e la sua grazia» (Papa Francesco).

a cura di Barbara Bonfiglioli

Chi ama cammina

Ci inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai

delle Suore Clarisse di Sant’Agata Feltria

Ai giovani in occasione della GMG 2024 Papa Francesco rivolse queste parole: «L’invito che vi rivolgo è quello di mettervi in cammino, alla scoperta della vita, sulle tracce dell’amore, alla ricerca del volto di Dio.

Ai giovani in occasione della GMG 2024 Papa Francesco rivolse queste parole: «L’invito che vi rivolgo è quello di mettervi in cammino, alla scoperta della vita, sulle tracce dell’amore, alla ricerca del volto di Dio.

Ma ciò che vi raccomando è questo: mettetevi in viaggio non da meri turisti, ma da pellegrini. Il vostro camminare, cioè, non sia semplicemente un passare per i luoghi della vita in modo superficiale, senza cogliere la bellezza di ciò che incontrate, senza scoprire il senso delle strade percorse, catturando brevi momenti, esperienze fugaci da fissare in un selfie. Il turista fa così. Il pellegrino invece si immerge con tutto sé stesso nei luoghi che incontra, li fa parlare, li fa diventare parte della sua ricerca di felicità».

Il pellegrinaggio non è semplicemente un viaggio esteriore, ma un itinerario verso un luogo sacro che il credente intraprende uscendo dalle proprie sicurezze e affidandosi alla protezione di Dio per vivere una esperienza significativa. Un viaggio con il corpo che parla del viaggio delle proprie profondità verso l’Altro da sé dove la preparazione, la partenza, il cammino e il ritorno sono tutte tappe importanti per questa esperienza apportatrice di senso, di vita, tappe che parlano di una ricerca più grande del nostro cuore.

La vita stessa viene spesso rappresentata con la metafora di un viaggio/pellegrinaggio che l’uomo intraprende verso l’incontro con Colui che offre il senso al cammino stesso dell’esistenza. Per questo il pellegrinaggio non è una invenzione del cristianesimo ed è presente in molte forme religiose.

Pellegrinaggio ed ebraismo

In modo particolare Israele è presentato nei racconti biblici come il “popolo peregrinante” per eccellenza. La memoria di Abramo, l’“arameo errante” (Dt 26,5) è il fondamento dell’identità stessa di Israele, che vive la propria storia come pellegrinaggio verso “la terra che io ti indicherò” (Gn 12,1), in un movimento perenne di “uscita” verso Colui che lo chiama.

In questo orizzonte si colloca la dimensione del pellegrinaggio che la cultura ebraica ha praticato fin dalle origini in occasione delle tre grandi feste che ricordano le vicende fondanti del popolo di Israele: Pasqua, Pesach (la liberazione e la costituzione di Israele come popolo), la festa delle Settimane o Pentecoste, Shavuot (il dono della Legge), e la festa delle capanne, Sukkot (il tempo del cammino nel deserto sotto la protezione di Dio). Ogni maschio adulto era tenuto, durante le tre feste di pellegrinaggio a recarsi a Gerusalemme e presentarsi dinanzi a Dio, nel Tempio, con un’offerta (cfr. Es 23,17). Con la distruzione del Santuario, per opera prima dei Babilonesi e poi definitivamente dei Romani, l’obbligo del pellegrinaggio decadde.

Tuttavia, anche se attualmente non c’è più alcun precetto che imponga di recarsi a Gerusalemme, la Città santa rimane l’unico polo di attrazione per il mondo ebraico. E questo perché Gerusalemme è il “luogo” privilegiato della relazione tra il piano umano e il piano divino, il punto in cui le due prospettive, del basso verso l’alto e dell’alto verso il basso, convergono e divengono incontro. Per questo andare in pellegrinaggio proprio lì, a Gerusalemme, e non da un’altra parte, significa andare ad incontrare Dio, salire al luogo in cui Dio si mostra e comparire davanti a Lui per vedere ed essere visti da Lui. Il pellegrino «deve andare a vedere, ma, soprattutto, deve essere visto da Colui che tutto vede e che nessuno vede, ovvero Dio» (Rav Benedetto Carucci Viterbi). Si tratta di essere soggetto e oggetto di visione, nel senso che non basta presentarsi sotto lo sguardo vigile e misericordioso di Dio, ma si compie il pellegrinaggio per divenirne consapevoli, per ricordare costantemente che Dio ci guarda con amore è ha cura di noi.

Pellegrinaggio e islam

Pellegrinaggio e islam

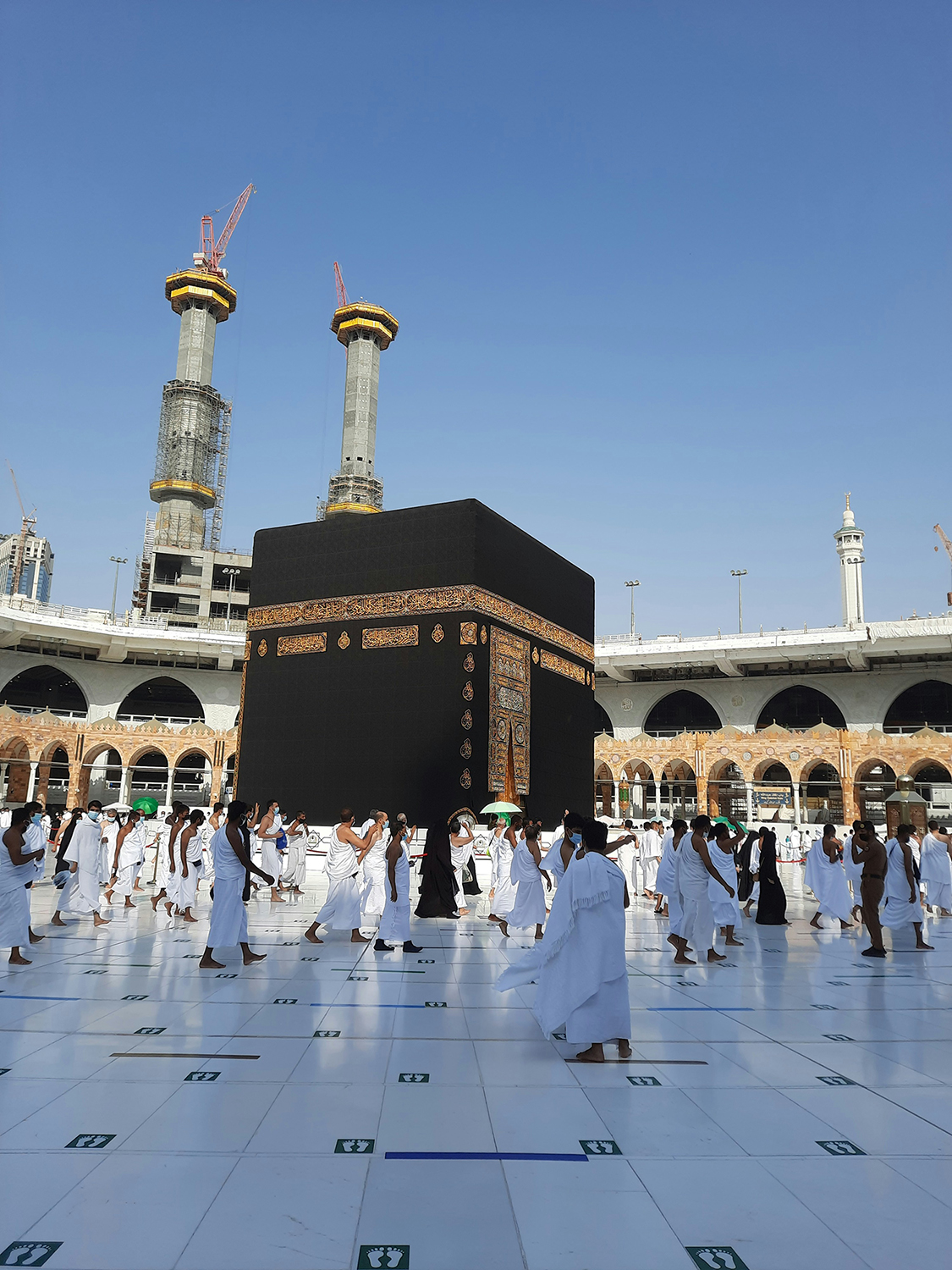

Centrale per il credente musulmano è compiere il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella vita. Al-Hajj è il pellegrinaggio, uno dei pilastri fondamentali della vita di ogni musulmano e che ha la sua radice ancor prima della nascita dell’Islam. Secondo la tradizione, fu Ismaele, figlio di Abramo, ad istituire il rito del Hajj nei luoghi sacri della Mecca, dal sette al dodici dell’ultimo mese del calendario islamico. La casa del Dio unico, l’edificio cubico verso il quale si mettono in cammino i credenti musulmani, fu costruita in obbedienza al volere di Dio, da Abramo e suo figlio Ismaele lì dove prima sorgeva una dimora eretta da Adamo, primo uomo e primo profeta dell’Islam, nel luogo dove Dio fece discendere una tenda del Paradiso per offrire riparo al primo uomo.

Ecco così che il rito del Hajj coincide con il pellegrinaggio primordiale che ripercorre la storia dell’intera umanità. Il pellegrino che va alla Mecca dovrà rivivere esteriormente e interiormente un viaggio sulle orme di chi l’ha preceduto: i sette tawaf, i giri concentrici intorno alla Kaaba compiuti per la prima volta dallo stesso Abramo; le sette corse fra le due colline Safa e Marwa compiute da Agar, la seconda moglie di Abramo, in cerca di aiuto dopo essere rimasta sola nel deserto con il piccolo figlio Ismaele; il dissetarsi alla fonte miracolosa di ZemZem fatta sgorgare dall’angelo Gabriele venuto in soccorso ad Agar e Ismaele; la sosta da mezzogiorno al tramonto ad Arafah dove il profeta Muhammad pronunciò il sermone di addio dopo il suo ultimo pellegrinaggio; il lancio dei sassolini contro la stele a Mina (che ricorda il diavolo) e che fa memoria ancora dei gesti di Abramo, l’amico di Dio.

La Mecca è il luogo della presenza spirituale per eccellenza di Dio, riunisce tutti i musulmani che rendono culto al Dio unico ed è anche via di purificazione dalle idolatrie. Nel viaggio verso e attorno alla casa di Dio, l’uomo chiede perdono per i propri peccati e viene purificato attraverso il suo pentimento e la celebrazione dei riti. Ma l’islam usa anche un altro termine per parlare di pellegrinaggio ed è “safar”. Questo termine indica, secondo i maestri musulmani, un viaggio che ha a che fare con la natura stessa dell’uomo. Mecca, Medina e Gerusalemme disegnano una geografia sacra che indica al tempo stesso la storia umana e il pellegrinaggio interiore di ogni uomo e donna chiamato a riconoscere sempre più l’unicità di Dio e ad entrare nella casa di Dio, ponendosi sotto la sua protezione, custodendo un cuore che sempre più Lo attenda.

Al di là del luogo, i fedeli delle tre grandi religioni monoteiste che praticano il pellegrinaggio ricordano che il pellegrinaggio più importante non è verso un luogo ma verso un incontro, un ritorno a Dio, il pellegrinaggio verso il proprio cuore, lì dove Dio ha messo lo Spirito di vita: «I pellegrini vanno alla Mecca ma io vado da chi abita in me» ( Al-Hallâg, Diwan 63).

E vorremmo concludere con la preghiera di Giovanni Vannucci: «O Signore dei viventi tutti in un universo fervente di vita, apri i nostri occhi alla novità di ogni alba. Il sogno che oggi ci stimola è il futuro che ci chiama; la tua vita si esprime in nuove inimmaginabili forme. Nel cuore della pietra il tuo sogno si infiora di vita, nel profondo della terra risveglia le infinite vite, nel cuore dell’uomo risveglia amore e gioia. Tu, o senza limiti, ci chiami a novità crescente, ci inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai. La tua tenda è sempre oltre, sempre oltre. Il tuo infinito cammino sia il nostro, o Signore».