Alla luce che sempre esorbita

Le poesie ritrovate di Agostino Venanzio Reali

di Anna Maria Tamburini

poetessa e critica letteraria

Nell’archivio Reali si conservano oltre 1500 componimenti poetici, la gran parte inediti, un insieme di carte che l’autore si adoperò di raccogliere e riordinare soprattutto negli ultimi mesi di quella malattia inguaribile che l’avrebbe portato alla morte nel giorno dell’Annunciazione del 1994.

Nell’archivio Reali si conservano oltre 1500 componimenti poetici, la gran parte inediti, un insieme di carte che l’autore si adoperò di raccogliere e riordinare soprattutto negli ultimi mesi di quella malattia inguaribile che l’avrebbe portato alla morte nel giorno dell’Annunciazione del 1994.

Un poeta postumo

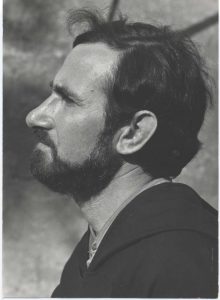

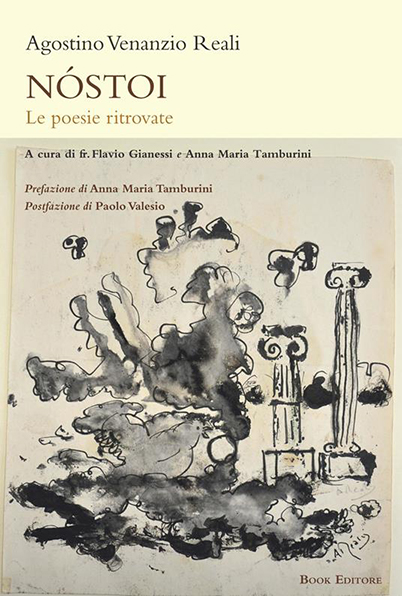

Padre Venanzio, al secolo Agostino Reali, era nato a Montetiffi di Sogliano al Rubicone il 27 agosto 1931. Questo sacerdote della famiglia dei frati minori cappuccini, biblista e teologo, poeta e artista, è sostanzialmente un autore postumo. Furono i confratelli che dopo la morte, preso atto dell’imponenza dell’archivio e dello stato dell’arte, si impegnarono a pubblicare, di quelle carte, qualcosa di quanto sembrava dare maggior affidamento circa le volontà dell’autore. Così, nell’occasione del primo anniversario della morte, diedero alle stampe - con l’introduzione dei professori Ezio Raimondi e Alberto Bertoni - l’antologia Nóstoi. I sentieri del ritorno, a cura di Dino Dozzi e Flavio Gianessi (Book Editore 1995, 2008², 2019³). Ora, dopo il lusinghiero apprezzamento della critica, è parso opportuno procedere a un’ulteriore pubblicazione: A.V. Reali, Nóstoi. Le poesie ritrovate, a cura di Anna Maria Tamburini e Flavio Gianessi (Book Editore 2024).

Erano state ritrovate, infatti, le poesie escluse da Vetrate e Bozzetti; era stata recuperata la breve intensissima raccolta postuma Paglie, affidata agli amici milanesi in visita poco prima della morte, e altri componimenti dalle pubblicazioni sparse, comprese le quattro poesie apparse in traduzione inglese con testo originale a fronte sulla rivista statunitense Mundus Artium (2/1971), appartenenti alla raccolta andata perduta Davanzale sul chiostro. “Eccedenti” appartiene alla nomenclatura del poeta, che titola in questo modo l’insieme di fogli dattiloscritti rimasti esclusi dalla pubblicazione. Ma perché esclusi? non rivisti per una stesura definitiva? O, verosimilmente, per un limite indicato da parte dell’editore nelle dimensioni delle raccolte? “Eccedenti” pare però confacente a una certa visione della realtà, peculiare del pensiero teologante di questa poesia che ricorre anche ad altri verbi di valore analogo, quali “esorbita” («Patire, tacendo, il rodio / dell’anima nella notte mi tende / alla luce che sempre /esorbita la speranza»), o “dilunga” («l’amore è una strada che dilunga / dal crocevia, un sogno / antelucano che esala /in un crepuscolo d’ali»). Tale eccedenza sembra invero quasi una sorta di categoria teologica, per evocare quelle “sporgenze” che ci rivelano la presenza del trascendente quando fa irruzione nel vissuto, in senso fenomenologico, per le vie della Bellezza o nei territori dell’anima. Eccedenze, forse anche scartate, che giungono sino a noi oggi.

Cercavo granai di stelle

È evidente che lo spaccato della produzione poetica di Reali offerto al lettore con questo nuovo volume si presenta variegato e qualitativamente anche eterogeneo – tenendo conto del fatto che Reali non si è mai ripetuto, che i testi sono tratti da sillogi diverse, che ogni silloge apre scorci su scenari diversi sulla realtà –, ma intenso e ricco: è stupefacente la compresenza di realismo del contesto, da una parte, e della forza trasfigurante di metafore e simbolismo, dall’altra, nei componimenti, ad esempio, in memoria di Vincenzo Cardarelli, che rievocano momenti del vissuto degli anni romani, di fermento non senza disincanto, quando, giovane sacerdote, approdato nella capitale per gli studi teologici e biblici, nelle ore di libertà avvicinava poeti e artisti: «Lo vidi / nel chiaro vento di roma / chiuso nel duro cappotto liso / muta la pupilla rapace / sotto la tesa nera del cappello. / Gabbiano stremato sullo scoglio / sogguardava morendo il mare / che viene e va, di gente, di via veneto. / Appressandomi ebbi il senso / di accostare una sfinge / sola nella primavera […] / Quasi non mosse il greve labbro di glicine: / io che cercavo nei poeti granai di stelle / incontrai il fitto silenzio / dei cimiteri etruschi / eterni nella vicenda dei fiori / ignari ergastolani del peccato».

Se a lettura ultimata si rivedono i testi secondo una successione di ordine cronologico, il tracciato della parabola umano-letteraria di Reali palesa un processo di progressiva rastremazione del testo poetico e dei versi, che si fanno via via più intensi, persino più incandescenti, nel mentre si abbreviano abbandonando nel corso del tempo ogni elemento del codice poetico. In ultimo, in Paglie, restano solo segni, tutto è offerto, destinato alla purificazione in attesa dell’abbraccio che salva il nostro niente. Assolutamente spoglia nella forma, Paglie conclude una parabola personale, dove il discorso in prima persona assume valore profetico in senso universale evocando anche la sapienza della mistica: «Mio Dio / sono pieno di peccati / come un carro di fieno / di un tempo. / Ma so che basta / una goccia del tuo sudore / per tutto incenerire / quel ch’è mio». Il carro colmo di paglia da incenerire sembra evocare infatti la visione di Tommaso d’Aquino del dicembre 1273, dopo la quale l’intera Summa non altro gli parve che “paglia da bruciare”. E l’immagine ricorda da vicino le parole del profeta: «Chi sopporterà il giorno della sua venuta? […] Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai […], purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, affinché possano offrire al Signore un’oblazione secondo giustizia»; «sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia» (Ml 3,2-3; 3,19).

Maria, mite portinaia del cielo

Dal principio alla fine ciò che mai si perde è la dimensione della preghiera, quella disposizione orante che scaturisce dallo stupore per i piccoli e grandi prodigi del creato. Se da Vetrate erano rimaste escluse numerose poesie mariane, tra le Eccedenti le ritroviamo nella forma della lode di cadenze litaniche fedelmente riscritte con prodigiosa originalità creativa: mite portinaia del cielo è Maria. E, per quanto alcuni versi possano apparire talvolta ridondanti, approfondendo i valori simbolici racchiusi nel testo le metafore e le immagini rifulgono di raro splendore. In Appunti per una canzone alla Vergine l’invocazione timiama della grazia, ad esempio, rimanda al libro di Esodo, dove questa composizione aromatica non è semplicemente un profumo da bruciare ma è «cosa santa in onore del Signore», della quale è fatto divieto usare o produrre se non per l’altare, per la purificazione.

Nel linguaggio povero degli uomini al confronto con la Parola dell’Altissimo, che pervicacemente l’autore “riscrive” nelle fibre vive della carne nel segmento breve del proprio esistere, la poesia assume così anche potente valore testimoniale. Rileggendo i testi, potremmo aggiungere che si ritrova per intero l’autore in questo nuovo Nóstoi: il pensiero analogico – di ascendenza bonaventuriana–, le folgoranti metafore («gabbiano stremato sullo scoglio»), la presenza anche scabra del reale e le sue più diverse chiavi di lettura, i verbi che esprimono le atonìe esistenziali – come “slenare” –, la tensione dell’orante nella lode e nella supplica, lo sdegno del profeta (irrefrenabile in L’onore delle armi), il simbolismo afferente alla sequela francescana (ossicine), sino a quelle immagini inconfondibili della sua peculiare poesia come la metafora del veltro o come, quasi personale sphragys, fiamma ossidrica.

Dell’Autore segnaliamo:

AGOSTINO

VENANZIO REALI

Nóstoi. Le poesie

ritrovate

Book Editore, 2024