Con nuovi occhi, i nostri

Alla Biennale d’Arte di Venezia il Padiglione del Vaticano ha sede nel carcere femminile della Giudecca ed è stato visitato da Papa Francesco il 28 aprile.

di Saverio Orselli

della Redazione di MC

L’eco dell’Eco

L’eco dell’Eco

Sono trascorsi sette anni da quel primo sguardo in e dalla periferia, iniziato col numero di gennaio 2017.

Da allora, non c’è stato tema affrontato da Messaggero Cappuccino che non abbia registrato anche il punto di vista della periferia delle periferie, il carcere, con i preziosi contributi di Francesco, Filippo, Luciano, Effedie, Daniele, Agostino, Marcello, Valerio, “il Betto”, Sergio, Osvaldo, Pasquale Antonio, Maurizio, Gabriele, Gianluca, Giuseppe, Gennaro, Marco, Marsel, Alessandro, Xhaferi, Luigi, Roberto, Igli, Donald, Joseph Arangio, Fabrizio, L.C., Martucci, Salvatore, Giovanni, Enzo, Athos, Giulio, Alex, a cui si sono aggiunte le voci di Cecilia, Francesca, Carla, Federica, Sonia Maria, Chiara, Emme I., P.G., Mariolina, capaci di accompagnare i lettori alla scoperta di punti di vista originali e diversi. Sempre profondi, mai banali. Come se ognuno e ognuna di loro avesse voluto dire ai lettori ‘questa è la realtà, vista con i miei occhi’.

“Con i miei occhi” è il titolo che il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, ha proposto per sviluppare il tema generale della rassegna – Stranieri ovunque – per il Padiglione che il Vaticano ha portato alla sessantesima Biennale d’Arte di Venezia, facendo discutere già molto tempo prima dell’inaugurazione. Il perché è semplice e originale: con una scelta coraggiosa e profetica, ha deciso di chiedere ospitalità, per le opere degli otto artisti che hanno accettato l’invito (la nona è deceduta quasi quarant’anni fa), al carcere Femminile della Giudecca che, grazie alla collaborazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, ha ‘aperto’ le porte all’arte contemporanea.

Gli artisti, tutti di fama mondiale, sono Maurizio Cattelan, Bintou Dembélé, Simone Fattal, Claire Fontaine, Sonia Gomes, Marco Perego & Zoe Saldana, Claire Tabouret e hanno accettato di realizzare opere curate e allestite personalmente nel carcere della Giudecca pensandole per il luogo che le ospiterà fino al 24 novembre, assieme alle realizzazioni di Corita Kent, morta nel 1986. Per tutti loro e per le opere presentate, saranno a disposizione speciali guide che aggiungeranno i loro occhi e i loro cuori a quelli dei visitatori: le detenute-conferenziere, preparate per l’occasione e chiamate ad accompagnare alla scoperta dell’arte, degli artisti e non solo, tutti coloro che si saranno prenotati e avranno lasciato documenti e cellulari in portineria. Il più rapido – si fa per dire – a prenotare la visita e le “speciali guide” è stato Papa Francesco, che ha preannunciato, primo romano Pontefice a una Biennale, la sua presenza per il 28 aprile già alcuni mesi prima dell’inaugurazione ufficiale, avvenuta il 20 aprile.

L’eco della scelta vaticana, di allestire il Padiglione della Santa Sede nel carcere femminile, è rimbalzata immediatamente, appena resa nota, nei mezzi di comunicazione e, dopo un paio di mesi di commenti alla cieca, una volta inaugurata la Biennale, si è trasformata in domande quasi disorientate di molti addetti ai lavori, da “Il Padiglione del Vaticano è il migliore di tutti?” a “Quale sarà la ricaduta per le detenute, al termine della Biennale?”.

L’arte di mettersi in discussione

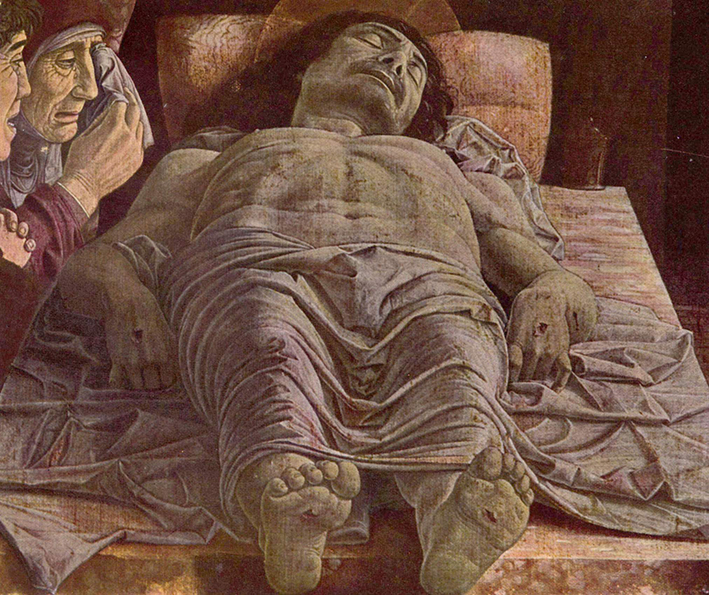

Sulle pagine de “La Lettura”, il settimanale culturale del Corriere della Sera, Maurizio Cattelan, qualche giorno prima dell’inaugurazione, commentava: «La scelta di fare qui il Padiglione Vaticano è semplicissima e al tempo stesso stupefacente. Accende i riflettori sugli invisibili, sulle persone che vivono ai margini della società, su tutti quelli che consideriamo distanti, o teniamo distanti. È un gesto compassionevole, e al tempo stesso rivoluzionario perché ci obbliga a mettere piede in un territorio inesplorato, a guardare negli occhi chi ha perso la libertà. Ho partecipato alla Biennale di Venezia nel 1999 con l’opera Mother. A distanza di 25 anni porto la sua controparte, Father».

La cura della mostra è stata affidata a Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou-Metz, e a Bruno Racine, dal 2020 direttore di Palazzo Grassi, capaci di mettere insieme otto artisti di fama mondiale e farli ‘lavorare’ insieme alle detenute. All’inaugurazione, a cui hanno preso parte anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, la curatrice Chiara Parisi, al posto del suo intervento, ha preferito lasciare spazio alla lettera di Giulia, una detenuta che ha raccontato l’emozione, l’entusiasmo e la gioia di quanto realizzato, ricordando che è possibile la trasformazione di “donne che hanno sbagliato in risorse consapevoli”.

Il cardinale José Tolentino de Mendonça ha sottolineato il valore di quanto proposto: «Gli artisti sono venuti qui a mani vuote e hanno raccolto le storie di vita, le immagini, le grida di dolore, gli spazi vuoti e i desideri che nascono in questi cuori che, con l’aiuto dell’arte, sono diventati una grande parabola», e le detenute «con le loro storie sono diventate la parabola che racconta tutta la vita».

Due passaggi delle parole che Papa Francesco ha pronunciato durante la sua visita, prima rivolto alle carcerate: «Il carcere è una realtà dura, e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita, rinascita morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è “messa in isolamento”, ma promossa attraverso il rispetto reciproco e la cura di talenti e capacità, magari rimaste sopite o imprigionate dalle vicende della vita, ma che possono riemergere per il bene di tutti e che meritano attenzione e fiducia. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno!». Poi, rivolto agli artisti: «Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo: mi sento a casa. E penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché, a tutti gli effetti, l’arte riveste lo statuto di “città rifugio” (ndr vedi codice deuteronomico Dt 4,41), un’entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti. Tutti, a cominciare dagli ultimi».

La memoria, senza protesi tecnologiche

Il Padiglione sarà visitabile fino al 24 novembre, ma solo su prenotazione e ognuno con i propri occhi e senza l’ausilio di tablet, smartphone e macchine fotografiche, perché, per le regole carcerarie, non sarà possibile scattare fotografie, fare filmati o portare cellulari nella visita lungo gli spazi del carcere, restituendo importanza alla memoria e all’attenzione dei visitatori – qualcuno l’ha definita una rivoluzione – e all’importanza di un contatto con una periferia troppo spesso dimenticata, con la possibilità, particolarmente auspicata, di dialogare con le guide detenute-conferenziere, ricordando il divieto tassativo di fare loro domande sui motivi della loro reclusione.

Alessandro Beltrami, dalle colonne del quotidiano Avvenire, ricordava che «proprio a motivo della relazione che si instaura tra visitatori e ospiti, ogni visita è destinata a essere unica», invitando i visitatori «a guardare con i propri occhi, lasciando fuori dalla porta ogni giudizio e pregiudizio, per non riprenderlo più». Ogni giorno – escluso il mercoledì – sarà possibile l’ingresso di quattro gruppi di 25 visitatori (gli orari sono: 11, 12, 15 e 16) e la prenotazione è possibile effettuarla consultando il sito https://www.labiennale.org/it/arte/2024/santa-sede. Novembre arriva presto e quindi conviene organizzarsi in fretta.