Europa scatenata

È necessario che l’UE si liberi dalle resistenze nazionaliste per affrontare il domani

di Gianni Borsa

giornalista, corrispondente dell’Agenzia SIR da Bruxelles

Unita nella diversità: è questo il motto dell’Unione europea che ne dovrebbe caratterizzare il processo politico,

Unita nella diversità: è questo il motto dell’Unione europea che ne dovrebbe caratterizzare il processo politico,

una “casa comune” con le porte aperte, sempre in costruzione, una istituzione sovranazionale in grado di riformarsi per rispondere alle nuove sfide che la storia presenta nel fluire del tempo.

L’Unione europea, infatti, come grande istituzione politica si colloca nel flusso della storia: ne condivide il tracciato, ne subisce i contraccolpi. Ed esattamente per queste ragioni essa è stata definita in innumerevoli circostanze un “cantiere aperto”, in grado – è l’auspicio sotteso – di cogliere le novità dei tempi, mostrando la volontà di riformarsi per poter più agevolmente attendere ai propri obiettivi iscritti nei Trattati. Ecco una prima motivazione per tornare a riflettere – anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento – sull’integrazione comunitaria: l’Ue è una organizzazione umana in divenire, che richiede sempre decisioni, scelte di campo, slanci, accompagnati da costanti studi e ricerche, dibattiti, rinnovate narrazioni.

Le grandi sfide

Le grandi sfide

Si può inoltre osservare come i medesimi interrogativi – storici, valoriali, politici, economici, culturali – che sollecitano oggi un “esame di coscienza” e nuove prospettive da parte dell’Ue ricalcano in gran parte quelli posti dinanzi all’umanità intera. Basti pensare alle sfide demografiche e ai fenomeni migratori, alle fatiche che attraversano le democrazie partecipative, alle trasformazioni dei mercati globali e ai neocolonialismi economici, alla protervia della finanza, alle instabilità regionali e ai conflitti in corso, alla rivoluzione digitale e all’intelligenza artificiale, al cambiamento climatico, alle persistenti e dilaganti povertà che colpiscono ampie fasce di popolazione in ogni continente (pur con notevoli differenze tra l’Occidente industrializzato e il resto del pianeta). Le linee di azione che l’Ue intraprende, o meno, in queste direzioni possono dunque interessare, anzi coinvolgere, gli altri continenti.

L’Unione europea, ha osservato lo studioso Piero Graglia in un suo fortunato volume, «rappresenta una costruzione istituzionale e politica unica, ma anche un modello ideale. Essa ha saputo con successo mettere a frutto la vocazione europea all’inclusività in un mondo dove il valore dell’“esclusività” nei rapporti internazionali ha ancora il suo seguito; essa ha saputo porre l’accento sulle relazioni comuni più che sull’autonomia individuale, sul rispetto della diversità più che sul dubbio valore dell’assimilazione, sui diritti universali dell’uomo e dell’ambiente più che sulla crescita incontrollata, sulla cooperazione più che sull'esercizio unilaterale della forza. Sono valori che trascendono i confini dell’Europa/Unione. […] La grande forza dell’Unione è quella di avere un progetto complessivo fondato sullo sviluppo sostenibile, affermato non solo per il continente europeo, ma per il mondo intero; esso propone un modello di civil power fondato sulla qualità della vita, sulla pace […] e sul recupero del valore della diversità che supera gli stessi confini geografici dell’Unione» (P. Graglia, L’Unione europea. Perché stare ancora insieme, il Mulino, Bologna 2019, pp. 144-145).

Conoscere l’UE

Queste premesse per condividere una convinzione: quanto possa essere importante per tutti i cittadini europei, e non solo, il buon “funzionamento” delle istituzioni europee, nella prospettiva di fornire risposte che vadano a incidere positivamente sulla vita quotidiana delle persone. Ma qui sorge un’ulteriore domanda: se l’Ue è potenzialmente così rilevante per la nostra esistenza, quanto di essa conosciamo? Si potrebbe osservare che in genere la politica – ogni livello politico-istituzionale – è complessa, non immediatamente comprensibile nelle sue strutture e dinamiche, talvolta farraginosa, ritenuta “lontana” dai cittadini. Eppure la politica, il governo della polis, tocca aspetti essenziali della vita dei cittadini: ignorarne, o conoscerne parzialmente o in maniera superficiale, processi e decisioni rischia di privare il cittadino della sua cittadinanza, del suo protagonismo politico fondato sulle regole della democrazia.

Molti giudizi sull’Unione europea, espressi sui media, nei social, e che attraversano l’opinione pubblica, appaiono non di rado superficiali, infondati, prevenuti. A questo gioco al ribasso contribuiscono personaggi politici interessati per ragioni di consenso elettorale. Il cosiddetto euroscetticismo, che sempre più spesso si nutre di gretto nazionalismo e di disinformato populismo, fa semplicemente comodo ad alcuni partiti e leader. Ecco perché una maggiore e diffusa consapevolezza di cosa è e di ciò che fa l’Unione europea può essere un antidoto alle derive antieuropee – e persino antidemocratiche – che vanno per la maggiore sulla scena politica, italiana ed europea.

Un più recente protagonista della costruzione europea, il compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli, sottolineava: «Le sfide che dobbiamo affrontare sono impegnative e chiedono all’Europa una grande unità. Pensiamo, per esempio, alla lotta alla povertà, alle grandi questioni finanziarie, alla sfida ambientale, alla sicurezza, agli investimenti, all’immigrazione, alla politica agricola, all’industria, alla sfida tecnologica. Quali di queste grandi questioni potrebbero essere affrontate dai nostri singoli Paesi? Nessuna. E per molte sfide lo spazio europeo è già troppo piccolo. Ma un’Europa più solidale – e quindi più forte – non può essere solo il risultato di interventi legislativi, poiché occorre restituire centralità alla persona umana, investire sul valore della comunità e perseguire uno sviluppo integrale orientato al bene comune. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di partecipazione, dialogo e collaborazione. In virtù di questo, dobbiamo valorizzare ancora di più l’identità della cittadinanza europea. Abbiamo capito, insomma, che non è accettabile un’economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future» (David Sassoli, L’Unione europea alla prova, in «Appunti di cultura e politica», 2/2021, pp. 13-14).

Verso una democrazia utile

È difficile immaginare – anche per chi alla costruzione comunitaria non crede – un’Europa senza l’Unione europea, all’interno della quale rimane d’altronde necessario costruire una vera unità di intenti, con passi avanti meno incerti nel tentativo di conciliare gli interessi comuni con le pretese di ogni singolo Stato membro. Rafforzando le competenze di Parlamento e Commissione Ue e mitigando l’eccessivo potere del Consiglio in cui sono rappresentati i singoli governi. Ponendo al centro dei processi decisionali i cittadini, le parti sociali, gli enti locali, con le rispettive esigenze, attese e reali bisogni. Superando i nazionalismi, che guardano al passato, e i populismi, che enfatizzano le paure. Perché il progetto europeo scommette sulle convergenze, sulla reciproca fiducia, sulla solidarietà. In una parola: guarda al domani.

Daniela Preda ha richiamato l’urgenza di superare l’impasse: «L’Ue continua a restare a metà del guado, tra spinte all’integrazione e resistenze alla cessione di sovranità da parte degli Stati, quasi schiacciata tra nazionalismi, micronazionalismi e spinte globali. Alla vecchia Europa è oggi chiesto un grande sforzo di immaginazione, di formulazione di modelli nuovi di statualità, capaci di far germogliare l’unità dalla diversità, ispirandosi alla sua storia secolare e ai suoi valori comuni» (D. Preda, Europa, in G. Formigoni-L. Caimi, Dizionarietto di politica. Le nuove parole, Scholè-Morcelliana, Brescia 2020, p. 174).

La costruzione europea richiederà perciò un’originale progettualità politica, il coraggio di osare strade inedite, una vera “etica dell’attesa”, con la pazienza e la caparbietà di chi vuol costruire qualcosa di grande, nella direzione di una «democrazia utile» più volte evocata da David Sassoli.

La prossima legislatura del Parlamento europeo dovrà definire una effettiva agenda riformatrice. Mentre occorrerà proseguire sulla (impervia e lunga) strada della costruzione di un “popolo europeo”, cui sono chiamati la scuola, l’università, la società civile, gli enti locali, le Chiese… A ognuno la sua parte.

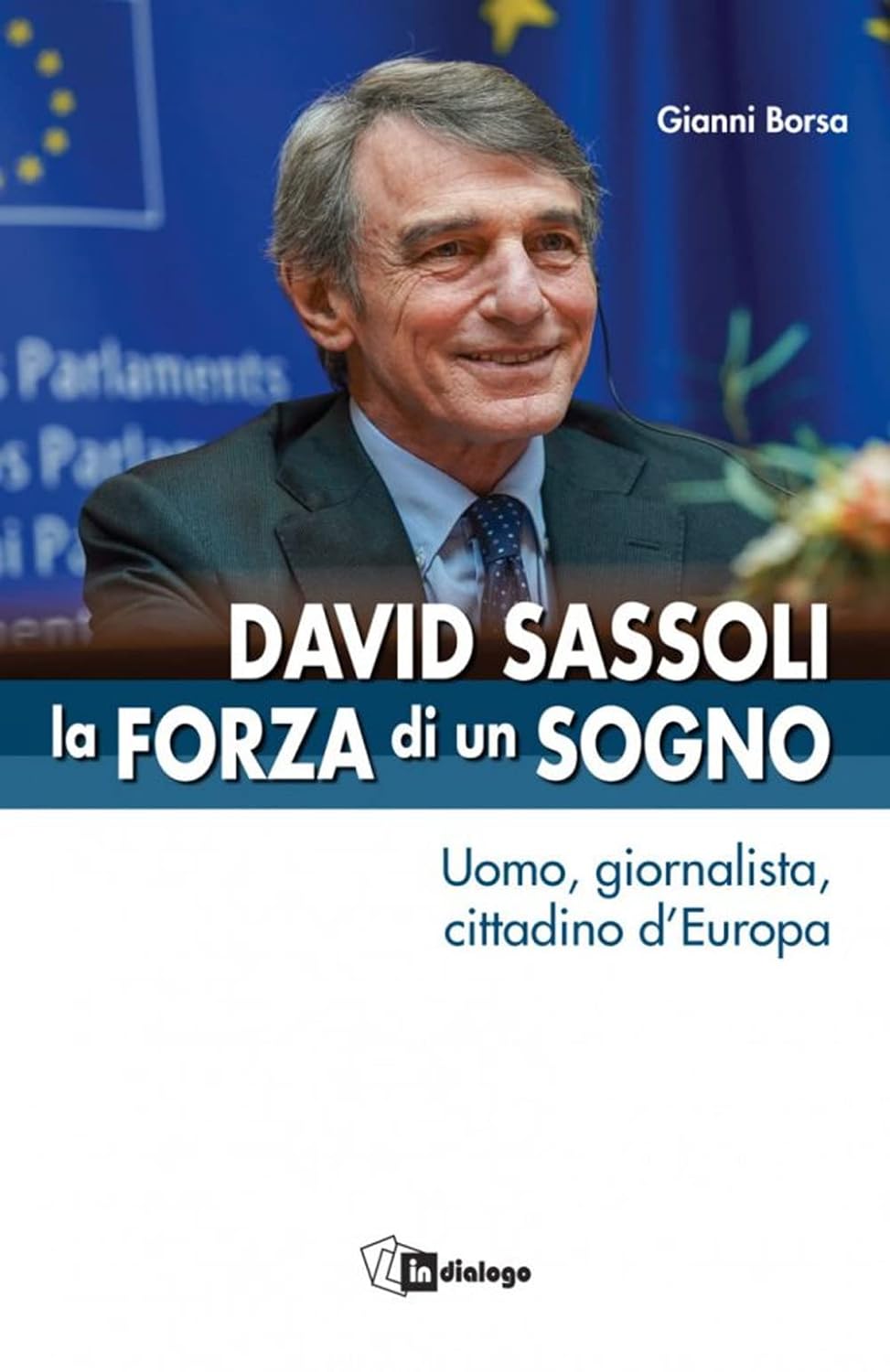

Dell’Autore segnaliamo

David Sassoli. La forza di un sogno. Uomo, giornalista, cittadino d’Europa

In dialogo, 2023, pp. 152