Incompiutezza mezza bellezza

Le riflessioni della scrittrice O’Connor davanti alla malattia di Mary Ann

di Elena Buia Rutt

poetessa, scrittrice, del Comitato di direzione di «Donne Chiesa Mondo»

«Orrore, … non io», fu la prima reazione della scrittrice americana Flannery O’Connor alla lettera di suor Evangelist,

«Orrore, … non io», fu la prima reazione della scrittrice americana Flannery O’Connor alla lettera di suor Evangelist,

dove le veniva richiesto di scrivere la storia di Mary Ann Long, una bambina morta di tumore all’età di dodici anni, e curata per nove dalle suore della casa per malati di cancro Nostra Signora del Perpetuo Soccorso di Atlanta.

Correva la primavera del 1960 e Flannery O’Connor, nata nel 1925 a Savannah, in Georgia, da genitori di origine irlandese, aveva poco tempo a disposizione e lo sapeva: un lupus heritematosus (grave insufficienza del sistema immunitario), ereditato dal padre, se la sarebbe portata via alle prime ore del mattino del 3 agosto 1964, a soli trentanove anni, lasciando un allevamento di pavoni e una produzione letteraria ristretta, ma di inequivocabile e raro talento. Nonostante la malattia e la produzione limitata, i ventisette racconti e i due romanzi le fruttarono in vita due lauree ad honorem e tre volte la vittoria dell’O. Henry Award; nel 1988 la sua opera fu inclusa nella prestigiosa collana Library of America, onore fino ad allora riservato, tra i contemporanei, solo a William Faulkner.

Una teologia del dolore

Quando suor Evangelist si rivolse a lei, la sua fama di scrittrice cattolica nella Bible belt protestante era ormai dichiarata; eppure Flannery, diffidando di quelle vicende di bambini devoti che a suo avviso «tendono a essere false», suggerì alle suore di scrivere loro stesse la storia della bimba, mentre da parte sua avrebbe provveduto all’introduzione del racconto. Nacque così Un ricordo di Mary Ann: originale e coraggiosa visione del significato del dolore e del problema male; uno scritto memorabile, una riflessione profonda e partecipata da parte di chi, come Flannery O’Connor, aveva fatto dell’iniziazione alla morte la chiave per affrontare il mistero della propria esistenza.

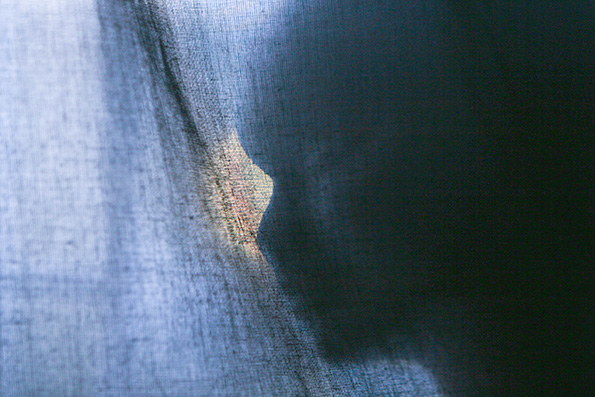

Girando e rigirando la foto della piccola Mary Ann tra le mani, la scrittrice definì senza mezzi termini quel volto sfigurato, anziché irrimediabilmente brutto o deturpato, «incompiuto». Su questa definizione, che diede l’avvio a una riflessione complessa e sorprendente, pesò l’influenza di Pierre Teilhard De Chardin, grande pensatore gesuita e paleontologo, i cui scritti Flannery O’Connor aveva iniziato a recensire dal 1960. Nella complessa visione teilhardiana, esisteva un Punto Omega verso cui convergeva naturalmente tutta l’umanità e, attraverso di essa, tutto il cosmo. Omega era Dio, conclusione di un universo che si presentava in dinamica evoluzione verso una maggiore complessità e coscienza. Ma soprattutto, in Teilhard, l’idea di un mondo in evoluzione esigeva anche l’impegno della nostra azione.

Ed è proprio alla luce di questa dinamica evoluzione-attrazione verso Cristo, che Flannery O’Connor interpretò l’imperfezione di Mary Ann. Questa anziché essere considerata un marchio da subire, conseguenza di una colpa originaria da espiare, venne letta come una sorta di “crepa salvifica”, capace di dare avvio a un processo di compimento, mettendo in moto energie sopite, affinché quella negatività stessa potesse fruttare.

Flannery O’Connor non era una teologa: ma, pur definendosi «una zoticona tomista» (aveva la Summa Theologica sempre a portata di mano sul comodino), maturò un’originale e profonda concezione del problema del male. Innestò infatti sulla concezione di Tommaso d’Aquino (il male come carenza di un attributo che avrebbe dovuto esistere) quella “dinamica” di Teilhard, che faceva della privazione un punto di forza, uno sprone alla partecipazione a un processo creativo ancora in atto, dal momento che «in noi il bene è qualcosa in costruzione». Secondo Flannery, l’azione creativa della vita del cristiano consisteva nel preparare la propria morte in Cristo: si trattava di un’azione continua in cui i beni di questo mondo erano utilizzati al massimo, sia quelli positivi sia quelli che Père Teilhard de Chardin chiamava “diminuzioni passive”.

Per aspera ad astra

Per aspera ad astra

La diminuzione di Mary Ann era estrema, ma lei era preparata, grazie a una naturale intelligenza e a una educazione appropriata, non solo a sopportarla, ma a costruire su di essa. Mary Ann, guidata dalle suore con cui visse, accettò la sua malattia, vivendo fino all’ultimo con un entusiasmo tale da farla ribaltare dalla sedia, pur di non mollare la presa di un hamburger. Flannery O’Connor intuì come il compimento di una vita umana, ancor più evidentemente incompiuta come quella della bambina malata, fosse fuori di essa: ma ciò, anziché condurre a una stoica sopportazione del limite in attesa della ricompensa celeste, fece da miccia a un’azione creativa, concreta e “terrena” di rinnovamento. E il male (qui sta il lato sconcertante di questa riflessione oconnoriana) potè divenire una risorsa.

L’incompiutezza, anziché motivo per screditare la bontà divina e condurre alle soglie del nichilismo e dell’assurdo, si rivelava capace di schiudere un nuovo significato, che consisteva nel totale affidamento a un progetto più grande, a un processo evolutivo della creazione, che chiamava l’essere umano ad essere co-protagonista. Scrisse Flannery O’Connor in questa introduzione: «La fede sopperisce alla mancanza di conoscenza. E se quel contrasto non mi dà più pensiero è perché ho acquisito, nel corso degli anni, un senso dell’immenso slancio della creazione, del processo evolutivo in ogni cosa, di quanto Dio debba essere necessariamente incomprensibile per poter essere il Dio del cielo e della terra». Importante era però avere una sensibilità capace di intuire questo progetto, senza fermarsi a un apprezzamento sentimentale di superficie. Il bene, troppo spesso ricercato in riccioli biondi e bianche piume angeliche, poteva presentarsi, come in questo caso, con un aspetto grottesco, come il viso sfigurato della piccola Mary Ann: ma a uno sguardo dotato di visione, questo volto poteva apparire «colmo di promessa». Il bene perdeva quindi la sua estetica convenzionale e si presentava all’occhio profetico “sub contraria specie”.

Visione e sentimento

«In questa pietà popolare – continuava Flannery - si guadagna in sensibilità e si perde in visione. Se sentivano meno, altre epoche vedevano di più, anche se vedevano con l’occhio cieco, profetico, insensibile dell’accettazione, vale a dire della fede. Ora in assenza di questa fede siamo governati dalla tenerezza. Una tenerezza che da tempo, staccata dalla persona di Cristo, è avvolta nella teoria. Quando la tenerezza è separata dalla sorgente della tenerezza, la sua logica conseguenza è il terrore. Finisce nei campi di lavoro forzato e nei fumi delle camere a gas». Cercando di ridurre la densità di queste frasi, i cui passaggi impliciti, veloci, violenti schiaffeggiavano il lettore, si potrebbe dire che il fatto di sentimentalizzare la sofferenza umana con clichés o smussando gli angoli aguzzi della sua scioccante realtà, condurrebbe, per O’Connor, ad una “tenerezza” illusoria, sfociante in violenza disumana.

L’alta temperatura del sentimento, paradossalmente, rischia di appannare gli occhi e di far perdere in visione. E la visione di Flannery O’Connor parla di imperfezione e finitezza come ineludibili caratteristiche della natura umana: caratteristiche da accettare, anzi da “far fruttare”, perché in attesa di compimento.