Fioretto cappuccino

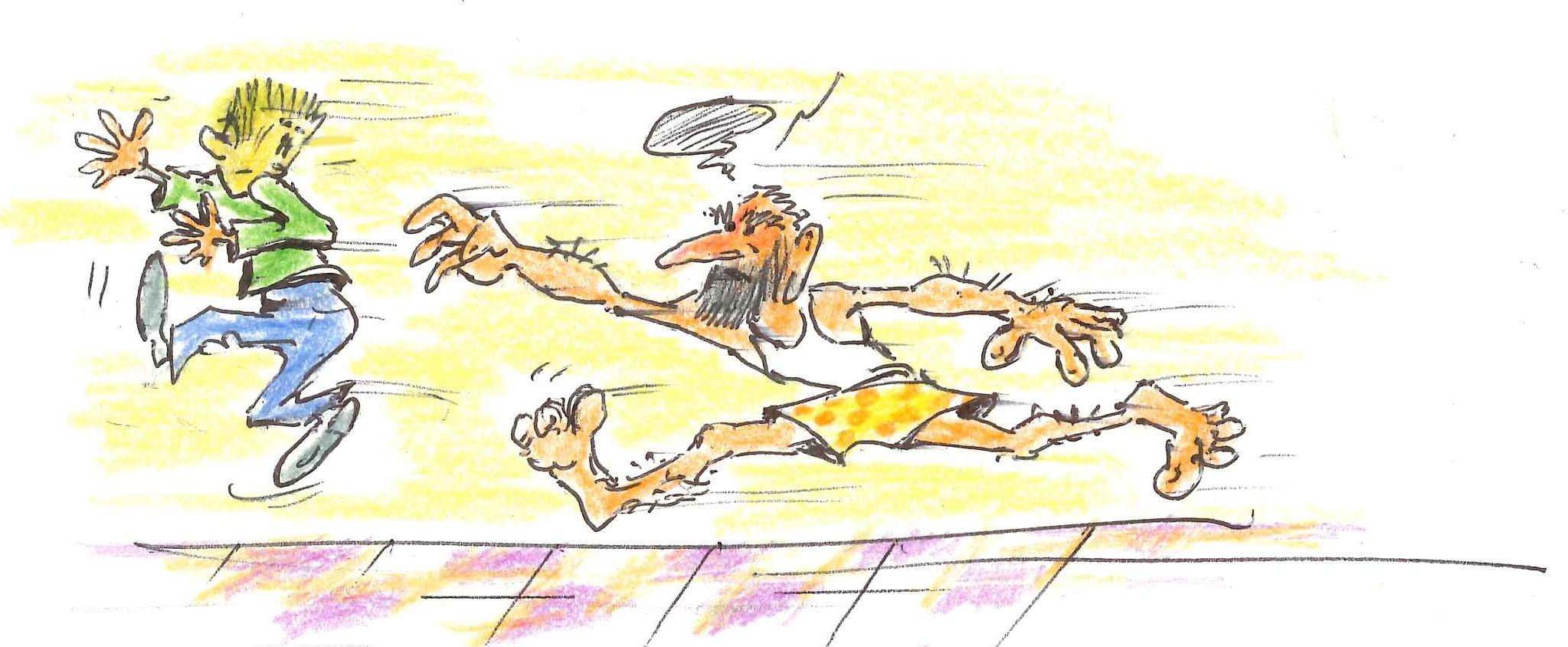

Come frate Vittore inseguì un ladro in mutande

Jusfìna (Giuseppina) aveva fatto le cose per bene: otto figli, due femmine e sei maschi, uno più grande e robusto degli altri, instancabili lavoratori che sarebbero morti ancora con la voglia di lavorare.

Jusfìna (Giuseppina) aveva fatto le cose per bene: otto figli, due femmine e sei maschi, uno più grande e robusto degli altri, instancabili lavoratori che sarebbero morti ancora con la voglia di lavorare.

Frate Vittore era uno di questi. La vocazione di farsi frate gli frullò in testa in seguito della predicazione di un cappuccino di Torino e là sarebbe dovuto andare, ma poi, quando gli fu detto che a Cesena, a pochi chilometri dal suo paese, San Vittore, vi era un convento di cappuccini, là si recò e rimase. Sarebbe stato come a casa sua, romagnolo tra romagnoli. I primi tempi furono molto duri: una povertà estrema, a cui a casa non era abituato, perché una ministra calda, un pezzo di pane appena sfornato, accompagnato da spesse fette di salame tagliate di traverso per farle più grandi non mancavano mai in famiglia. In convento aveva dovuto abituarsi a orari ferrei, con momenti di silenzio e di preghiera che sembravano eterni, quando lui era abituato a essere libero come gli uccelli del cielo e a cinguettare come loro. E poi d’inverno il freddo era davvero gelido, anche nelle cellette dei frati, con l’acqua del bacile che al mattino aveva la superficie ghiacciata. Ma per frate Vittore quelle erano sciocchezze, e non esitava a rompere il ghiaccio per potersi lavare la faccia. La scorza di cui era fatto aveva sempre la meglio su ogni difficoltà e frate divenne. E che frate! Non gli garbava stare sui libri e rimase solo frate laico, che era quello che desiderava nel cuore. Abituato a parlare sempre in dialetto, che figura avrebbe fatto se si fosse messo a predicare? In seguito, per valorizzarne la doti naturali al lavoro, fu inviato in un convento del Veneto, a Lendinara, dove era stata istituita una università per fratelli laici, per apprendere un mestiere: falegname, cuoco, ortolano, cantiniere, sarto… Frate Vittore ricorda ancora il grosso martello di legno con cui doveva sfibrare con potenti colpi lo stoccafisso per la mensa dei poveri, che divoravano in un baleno quel ben di Dio accompagnandolo con tanta polenta fumante e l’immancabile bicchiere di vino buono, che riscaldava il corpo e il cuore. Rientrato due anni dopo nella sua terra romagnola, a Castelbolognese, fu destinato, lui che aveva studiato da falegname, ad aiutare un frate che aveva trascorso tutta la sua vita tra legno, seghe, pialle, chiodi, viti, e martelli. Questo frate aveva già come aiutante un uomo sordomuto che mai aveva imparato a parlare e a leggere il movimento delle labbra, ma che tuttavia  non si stancava mai di parlare con suoni incomprensibili accompagnandoli con larghi gesti dele mani per farsi meglio comprendere, quando invece nessuno, pur ascoltandolo attentamente, non riusciva a capire alcunché. Il frate falegname lo comandava e lo rimproverava quasi tutto il giorno, destinandolo a i lavori più semplici perché non si fidava di nessuno, ma il mutino – così veniva chiamato – faceva gli orecchi da mercante, tanto più che era sordo. Quando frate Vittore fu alle dipendenze del frate falegname, le cose cambiarono, perché lui parlava e sentiva benissimo e sapeva dire sempre la sua, sicché non tardò a essere licenziato in quattro e quattrotto: «Va’ a lavorare in tipografia, qui bastiamo io e il mutino». Frate Vittore, per nulla demoralizzato, si trovò così a lavorare nella tipografia conventuale, armeggiando una rotativa come se fosse una trebbiatrice. Questo lavoro non gli era del tutto congeniale: aveva le mani troppo grosse per i lavori delicati che si dovevano eseguire, e, inoltre, aspettare che la rotativa completasse il lavoro proprio non gli garbava, perché l’ozio non faceva parte del suo temperamento. Infine la svolta decisiva, in cui poteva mettere a frutto le possenti braccia da lavoratore, che nel frattempo, con il lavoro di tipografo, avevano visto i muscoli afflosciarsi. Venne addetto nel grande convento di Bologna alla raccolta di carta e cartone, di ferro, di mobili e di qualsiasi altra cianfrusaglia a favore della nostra missione in Etiopia. Ebbe a sua disposizione anche un camioncino, con cui trasportava lavatrici in disuso, metalli ricavati da impianti idraulici demoliti, mobili non più al passo dei tempi, cartone da imballaggio e carta, vestiti fuori moda, e materiale dimenticato in vecchie cantine. Indossava tutto il giorno una tuta blu da lavoro, e solo la domenica vestiva il saio cappuccino, di cui andava fiero anche di fronte alla meraviglia della gente che durante la settimana, da come era vestito, lo aveva scambiato per un meccanico. Il lavoro lo vedeva impegnato da mattina a sera, e anche di notte, perché quando dormiva non sognava altro che lavatrici da trasportare, vestiti vecchi da accumulare, carta da imballare, e… soldi per le missioni da riscuotere da chi egli vendeva tutte le cose trovate. Solo dopo cena sospendeva la sua giornata lavorativa e allora si fermava a scambiare due chiacchiere con i frati amici per poi recarsi al più presto sotto le lenzuola a godersi il meritato riposo quando gli altri ancora si attardavano, specialmente nelle serate invernali, vicino al camino per scaldarsi.

non si stancava mai di parlare con suoni incomprensibili accompagnandoli con larghi gesti dele mani per farsi meglio comprendere, quando invece nessuno, pur ascoltandolo attentamente, non riusciva a capire alcunché. Il frate falegname lo comandava e lo rimproverava quasi tutto il giorno, destinandolo a i lavori più semplici perché non si fidava di nessuno, ma il mutino – così veniva chiamato – faceva gli orecchi da mercante, tanto più che era sordo. Quando frate Vittore fu alle dipendenze del frate falegname, le cose cambiarono, perché lui parlava e sentiva benissimo e sapeva dire sempre la sua, sicché non tardò a essere licenziato in quattro e quattrotto: «Va’ a lavorare in tipografia, qui bastiamo io e il mutino». Frate Vittore, per nulla demoralizzato, si trovò così a lavorare nella tipografia conventuale, armeggiando una rotativa come se fosse una trebbiatrice. Questo lavoro non gli era del tutto congeniale: aveva le mani troppo grosse per i lavori delicati che si dovevano eseguire, e, inoltre, aspettare che la rotativa completasse il lavoro proprio non gli garbava, perché l’ozio non faceva parte del suo temperamento. Infine la svolta decisiva, in cui poteva mettere a frutto le possenti braccia da lavoratore, che nel frattempo, con il lavoro di tipografo, avevano visto i muscoli afflosciarsi. Venne addetto nel grande convento di Bologna alla raccolta di carta e cartone, di ferro, di mobili e di qualsiasi altra cianfrusaglia a favore della nostra missione in Etiopia. Ebbe a sua disposizione anche un camioncino, con cui trasportava lavatrici in disuso, metalli ricavati da impianti idraulici demoliti, mobili non più al passo dei tempi, cartone da imballaggio e carta, vestiti fuori moda, e materiale dimenticato in vecchie cantine. Indossava tutto il giorno una tuta blu da lavoro, e solo la domenica vestiva il saio cappuccino, di cui andava fiero anche di fronte alla meraviglia della gente che durante la settimana, da come era vestito, lo aveva scambiato per un meccanico. Il lavoro lo vedeva impegnato da mattina a sera, e anche di notte, perché quando dormiva non sognava altro che lavatrici da trasportare, vestiti vecchi da accumulare, carta da imballare, e… soldi per le missioni da riscuotere da chi egli vendeva tutte le cose trovate. Solo dopo cena sospendeva la sua giornata lavorativa e allora si fermava a scambiare due chiacchiere con i frati amici per poi recarsi al più presto sotto le lenzuola a godersi il meritato riposo quando gli altri ancora si attardavano, specialmente nelle serate invernali, vicino al camino per scaldarsi.

Una sera, sul tardi, si era sentito un po’ febbricitante e già prima di cena si era ritirato nella sua piccola cella nel lungo corridoio del convento. Mentre i frati stavano cenando, avvertì che qualcuno stava forzando la porta. Si alzò così come era, in mutande, e spalancò l’uscio, trovandosi di fronte a un malintenzionato, che si diede subito a gambe levate, inseguito da frate Vittore vestito così com’era, in mutande, maglietta, e a piedi nudi, che diceva dentro di sé: «S’at ciàp…» (Se ti prendo…). Una corsa lungo l’interminabile corridoio del convento, finché il ladro, che aveva un piccolo vantaggio, essendo fuggito subito, svoltò in uno stretto corridoio, chiudendo dietro di sé la porta e bloccando con le mani la maniglia. Fu una lotta allo stremo delle forze. Uno che impediva alla maniglia di muoversi e frate Vittore che cercava di aprirla. Finché l’intruso, accortosi di una vita di uscita, mollò la presa e si perse nel buio di una scala che scendeva nel chiostro. Fu poi un gioco da ragazzi uscire fuori sul piazzale della chiesa, per poi scomparire in un attimo nella notte. Frate Vittore avrebbe voluto inseguirlo, ma, vestito come era, non gli rimase che ritornare con le sue mutande e con le pive nel sacco nel suo letto, sconsolato di non aver acchiappato quell’intruso.

Quella volta frate Vittore salvò da un furto il convento, in cui non erano rare le razzie da parte di ladri, perché il convento ha mille porte aperte, tanto che è un gioco da ragazzi introdurvisi senza essere notati. Quella volta i frati, pur preoccupati, risero di cuore di fronte all’affermazione di fra Vittore: «Ma s’al ciapìva…» (Ma se lo prendevo…). Chissà come lo avrebbe ridotto con le sue mani che parevano badili e i piedi dalle lunghe dita come quelle di un forcale. E non c’era da dubitarne!